Fils médaillés de guerre : Charles Devuyst, infirmier brancardier et aumônier pendant la Première Guerre Mondiale

Les médailles attribuées au père Charles Devuyst (1881-1931) forment un ensemble phaléristique complémentaire de son fonds d’archives qui témoignent de son parcours singulier pendant la guerre. Mobilisé lorsque la Première guerre mondiale éclate, le père Devuyst avait déjà quitté les Religieux de Saint Vincent-de-Paul pour suivre le père Anizan, qui préparait la fondation d’une nouvelle congrégation. Les pères Anizan et Devuyst sont les seuls des huit membres fondateurs à se rendre au front ; ils firent partie des 32 000 ecclésiastiques catholiques mobilisés pendant le conflit, le premier comme aumônier volontaire, le second comme infirmier brancardier puis comme aumônier volontaire. Les archives papier et les médailles du père Devuyst retracent son parcours militaire complexe et hétéroclite, de même que son quotidien dans les affres de la Grande guerre.

Le service militaire

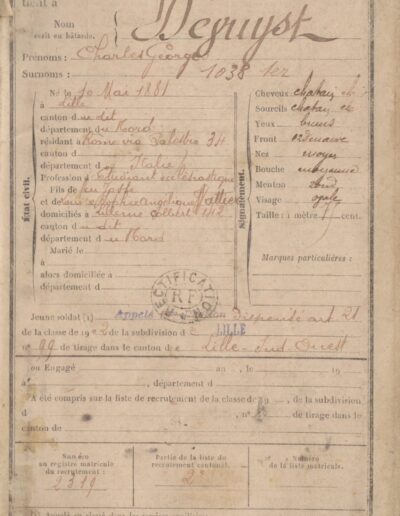

Dans les années 1880, dans un contexte de revanche contre la Prusse, les exemptions à la conscription se réduisent. La loi de 1889 sur la conscription, dite des « curés sac au dos », met fin aux dernières exemptions : les religieux deviennent mobilisables en cas de conflit, bien qu’ils soient uniquement affectés aux services de santé. Appartenant à la classe 1901, il effectue son service militaire du 15 novembre 1903 au 17 septembre 1904 comme soldat de 2e classe dans le 146e régiment d’infanterie. En tant qu’ecclésiastique et fils unique d’une veuve, il bénéficie d’une dispense qui réduit son engagement à un an. Il passe dans la réserve le 1er novembre 1905 et est affecté à la première section d’infirmiers militaire stationnée à Lille. Il repart à Rome où il est étudiant ecclésiastique, puis il est rappelé en 1908 et 1911 pour des exercices.

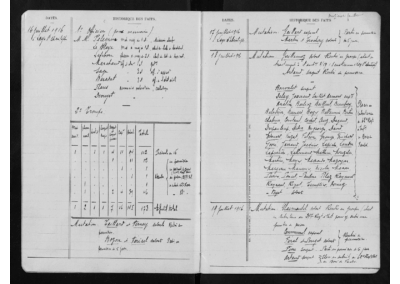

Livret militaire de Charles Devuyst (1903, archives des Fils de la Charité, 2E01/01)

L’appel du devoir : Devuyst, infirmier brancardier puis aumônier volontaire

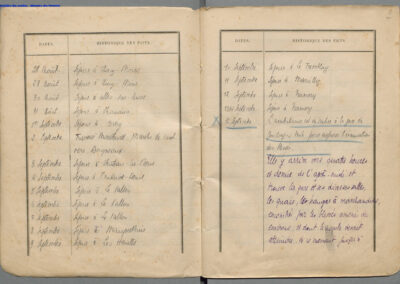

Le parcours militaire de Charles Devuyst se caractérise par des changements fréquents au gré des affectations et dissolutions, les effectifs des unités sortant souvent exsangues des combats. Déjà investi spirituellement auprès des soldats avec l’Œuvre du Rosaire-Vivant, il est d’abord mobilisé comme infirmier brancardier à l’ambulance 16 du groupe 1 secteur 3. Une ambulance désignait à l’époque non pas un véhicule, mais une unité médicale mobile conçue pour suivre les mouvements du front et prodiguer des soins aux blessés. Cette ambulance est rassemblée le 5 août 1914 et quitte deux jours plus tard Lille pour Aubenton dans l’Aisne, puis est envoyé en Belgique où l’ambulance fait une suite de « séjours » relativement loin de la guerre. Celle-ci les rattrape le 15 septembre, lorsque l’ambulance est déployée pour s’occuper des 2500 blessés entassés dans la gare et ses environs à Jonchery-sur-Vesle (Reims). Une autre ambulance est appelée en renfort face à l’urgence de la situation.

Journal des marches de l’ambulance 16 (1914, Service Historique de la Défense, DE/2021/ZE/213)

Le père Devuyst (1er à droite) probablement avec des membres de l’ambulance 16. Il est à côté d’un homologue israélite (1914-1915, archives des Fils de la Charité, 2540/60)

Le père Devuyst et son unité sont alors affectés à la 102e division d’infanterie territoriale (DIT), qui est intégrée à la 6e armée, dès octobre 1915. Le 9 novembre, il est affecté comme aumônier volontaire ; ce statut officiel lui permet de porter la soutane, tout en gardant son brassard à la croix rouge. En tant qu’aumônier, il est rattaché à une unité spécifique et joue un rôle à la fois spirituel et humanitaire : il assure la liberté de culte des soldats, apporte un soutien moral et collabore étroitement avec les services de santé. La 6e armée, où le père Devuyst sert, avait été assemblée avec des unités très hétéroclites, incluant la brigade des chasseurs indigènes du Maroc, parmi les 600 000 soldats coloniaux mobilisés par la France.

Lors de son affection, la division venait d’être retirée du front pour être cantonnée à Amiens et y effectuer des travaux de réparation des voies et bâtiments à l’est de la ville. C’est à cette occasion que Devuyst est affecté au groupe de brancardiers pour s’occuper des blessés de retour du front, tout en gardant la discipline militaire : par exemple, le 27 décembre 1915, le père Devuyst et son corps de brancardiers sont entraînés à faire des marches « les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, de 10km pour commencer en augmentant

de 2km par marche jusqu’à 20km, en tenue de campagne complète » ainsi que des manoeuvres de brancards. Il est ensuite temporairement affecté à partir de mars 1916 au 7e régiment de tirailleurs.

Médaille miraculeuse et croix d’aumônier militaire du père Devuyst (1914-1918, archives des Fils de la Charité, n°623)

Le père Devuyst et un soldat devant une église (1914-1915, archives des Fils de la Charité, 2540/60)

Le père Devuyst entretint dès le début de la guerre une correspondance avec sa famille et les futurs Fils de la Charité, pendant que le futur Institut se dessine autour du père Anizan. Les aumôniers Anizan et Devuyst partageaient le même quotidien sur le front, mêlé de difficultés, de craintes et de peines, tandis que leurs espoirs se tournaient vers le futur Institut. C’est au père Anizan et à son ami Alexandre Josse que Charles Devuyst fit part de ses dernières volontés en cas de décès sur le front. Il leur envoyait des souvenirs de guerre ainsi que des photographies ; le père Josse lui transmettait quant à lui des brochures et médailles destinées aux soldats.

Charles Devuyst, en permission, avec Alexandre Josse (vers 1915, archives des Fils de la Charité, 2541/26)

Mobiliser la foi pour survivre dans la violence nouvelle de la guerre technologique

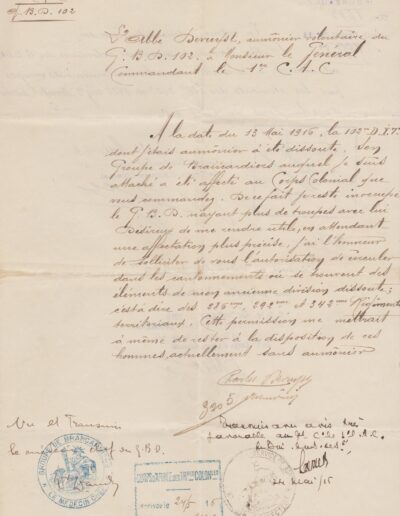

Durement éprouvée par les combats, la 102e DIT est dissoute le 1er mai 1916 pour que les différents éléments soient réincorporés dans une nouvelle division. Les régiments d’infanterie territoriaux sont alors en pleine réorganisation. La 102e DIT est composée de plusieurs régiments territoriaux dont le 292e RIT où est toujours présent en novembre 1916 (même si dissous fin avril 1916) le père Devuyst. Après la dissolution de la division, le père Devuyst et son groupe de brancardiers sont finalement rattachés au 1er Corps d’Armée Colonial (CAC), lui aussi partie intégrante de la 6e armée et présent à Amiens et Villers-Bretonneux. Dans le laps de temps des réaffectations des régiments, le père Devuyst obtient l’autorisation de son nouveau supérieur des troupes coloniales, de pouvoir circuler entre plusieurs cantonnements des anciens régiments et à son état-major, à savoir les 286e, 292e et 342e RIT. Il fréquente également le 7e régiment de tirailleurs attaché au 1er CAC. Il sollicite ensuite sa mise en subsistance au 2e bataillon du 292e RIT, où il reçoit une indemnité de 10 francs quotidiens et « deux rations en deniers ».

Demande du père Devuyst de circuler dans les cantonnements de son ancienne division dissoute (1916, archives des Fils de la Charité, 2E01/05)

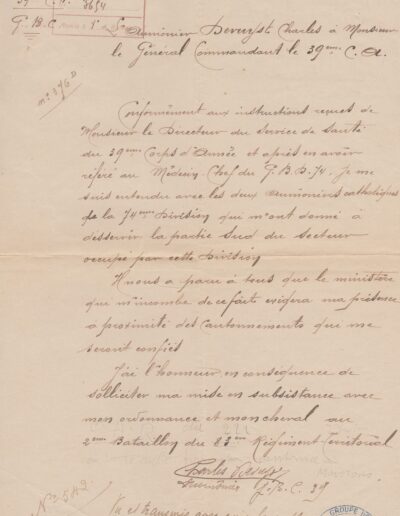

Le 5 juin 1916, Devuyst et son ambulance deviennent le GBC 39 du 39e Corps d’armée, créé le 26 mars 1916. Ce corps est intégré à la Division d’Armée de Lorraine et se trouve sur un secteur très dispersé. Devuyst est associé comme officier de l’état-major de l’ambulance. Cette période est faite d’entraînements et de marches et constructions d’abris, rendues plus difficiles par des pluies torrentielles. Le père Devuyst et un autre aumônier de sa division espèrent obtenir du médecin-chef leur titularisation, qu’il n’obtient pas. Manquant d’ouvrage, entre autre en raison de la présence de prêtres-soldats dans les rangs, il sollicite un autre poste, écrivant le 27 juin 1916 au père Anizan : « D’ailleurs j’ai tellement fait des pieds et des mains pour rejoindre un poste périlleux que si j’en suis éloigné ce ne peut être que le fait de la Providence ».

Lettre de demande de mise en subsistance du père Devuyst (1916, archives des Fils de la Charité, 2E01/05)

Il obtient gain de cause, recevant l’autorisation de suppléer les deux « aumôniers catholiques de la 74e DI » qui ont besoin de son aide dans le « secteur sud ». Il reçoit un avis favorable ainsi que sa demande d’obtenir la « subsistance avec [son] ordonnance et [son] cheval au 2e bataillon du 83e RIT. » Il obtient « un cheval de selle d’officier », bien que les aumôniers volontaires ne soient pas à cheval (les aumôniers titulaires le pouvaient). Qu’il s’agisse d’une erreur ou d’un privilège accordé au père Devuyst, il put le conserver « en raison de sa qualité d’officier » et pour les besoins de son ministère dans l’étendue du front, et défendu par son médecin chef vis à vis de l’administration en juillet 1916. Fin août 1916, il exprime son découragement au père Anizan face au manque d’intérêt de son ministère et l’absence de répartition claire des aumôniers au sein du corps d’armée, estimant que : « la vertu que j’aurai la plus pratiquée durant la guerre ce sera la patience ».

Le père Devuyst à cheval (1915-1918, archives des Fils de la Charité, 2540/53)

Extrait du journal des marches des brancardiers de la 102e D.T., puis (le 12 mai 1916) du 1er C.A.C., puis (le 8 juin 1916) du 39e C.A, où Devuyst est associé aux officiers de l’état-major de l’ambulance (1916, Service Historique de la Défense, 26 N 235/8)

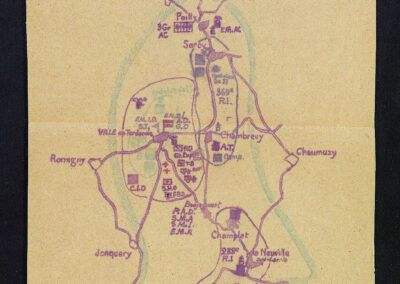

Le 15 septembre 1916, il devient l’un des deux aumôniers volontaires qui sont autorisés par le général Deligny à circuler dans l’étendue des deux divisions du corps. Charles Devuyst reçoit celui de la 37e DI qui est éclatée en 7 villages, et reçoit le titre « d’aumônier de la zone arrière ». Il est rappelé à son GBC le 27 octobre. En novembre 1916, le GBC se déplace à Champigneulles, tandis que Devuyst est affecté au service religieux des unités au nord-ouest de Toul. Un imbroglio au sujet du paiement de ses rations alors qu’il était en subsistance au 292e RIT l’oblige à une clarification qui n’avait pu être réalisée en raison de ses nombreux déplacements. En décembre, il est chargé du ministère de tous les régiments territoriaux autour de sa résidence de Saint-Jean. Le GBC 39 est fréquemment utilisé pour renforcer les éléments de la 67e DI./p>

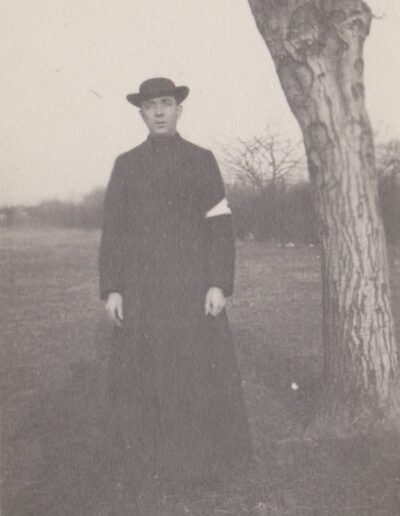

Le père Devuyst en tenue d’aumônier militaire (1915-1918, archives des Fils de la Charité, 2540/60)

« Un zèle inlassable et une splendide bravoure » : un aumônier acteur de la guerre totale

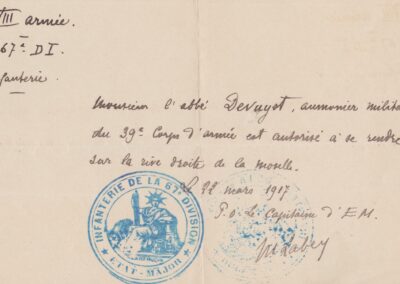

Les années 1917-1918 marquent l’apogée de l’engagement du père Devuyst auprès des soldats, au mépris de sa santé et parfois de sa propre vie. Dès le 22 mars 1917, il est autorisé à se rendre sur « la rive droite de la Moselle » dépendant de la 67e DI. C’est ainsi et naturellement que le 30 avril 1917, Devuyst passe sur ordre du général au GBD 67 attaché à la 67e division d’infanterie dépendante de la 8e armée.

Autorisation accordée au père Devuyst de se rendre sur la rive droite de la Moselle (1917, archives des Fils de la Charité, 2E01/05)

Cette unité avait essuyé début avril de violentes et fulgurantes attaques nocturnes au gaz dans le secteur de Manonville. Le père Devuyst arrive dans une période de chaos où l’ambulance et les brancardiers gèrent un surcroît d’activité. La division se trouve engagée dans la grande offensive du Chemin des Dames. En tant qu’aumônier, Devuyst incarne bien plus qu’un soutien spirituel : il se devait d’être un exemple pour la troupe. Ainsi, dès le début de cette bataille le 23 août, il se distingue en montant aux tranchées des premières lignes du 220e RI lors d’une attaque allemande pour y prodiguer des soins aux blessés et soutenir les hommes autour de lui. Il est indéniable qu’un tel secours moral et local a aidé les poilus à garder espoir, alors que la lassitude et la colère grondaient, entraînant la multiplication des mutineries sur le front.

Carte de stationnement de la 67e D.I. (1917, Service Historique de la Défense, GR 26 N 389/10)

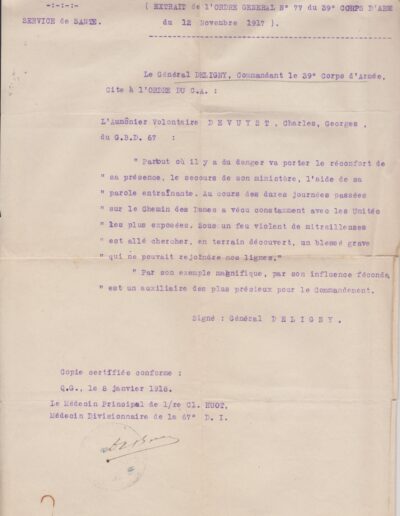

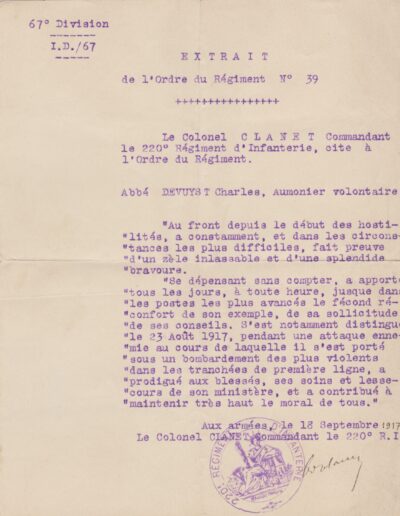

Le 1er septembre 1917, le 39e CA est dissous sur ordre ministériel (le GBC 39 ne l’est que le 1er décembre) et Devuyst reçoit son ordre de « mutation définitive » au GBC 67 avec son ordonnance et son cheval attaché à la 67e DI. Il est cité pour la première fois, à l’ordre du régiment, pour « [d’]un zèle inlassable et [d’]une splendide bravoure ». Lors des assauts de la bataille de la Malmaison en octobre, Devuyst est à nouveau cité le 12 novembre 1917, pour un acte de bravoure sur le chemin des Dames : il est allé chercher lui-même un blessé dans le no man’s land sous « un feu violent de mitrailleuses ». La Division est retirée des combats début novembre et le 30 novembre 1917, le 220e RI dépendant de la 67e DI est dissout. Devuyst est présent lors de la cérémonie de dispersion du régiment.

Citations du père Devuyst en 1917 (1917, archives des Fils de la Charité, 2E01/05)

La dernière année sur le front en pleine reprise de la guerre de mouvement

Le père Devuyst est nommé en janvier 1918 à la 2e brigade de la 1ère division marocaine. Le GBC de cette brigade disposait d’un aumônier protestant et d’un aumônier israélite, mais pas catholique. Devuyst est donc nommé le 1er avril 1918 pour pallier ce manque. La guerre de mouvement reprend après la paix signée par les Bolcheviques avec les Allemands, qui ont pu rapatrier de très nombreuses divisions. Les Allemands lancent l’offensive, dont un des axes est sur le secteur de la division marocaine. Dans une lettre à Alexandre Josse, le père Devuyst, épuisé, évoque les « difficultés incessantes et accablantes » qu’il affronte, allant jusqu’à écrire qu’il « souhaite ardemment être blessé pour sortir de cette situation ».

Ordre de bataille du 1er avril 1918 (1918, Service Historique de la Défense, 26 N 465/15)

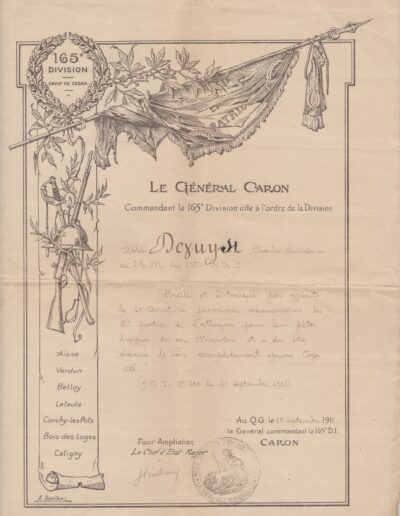

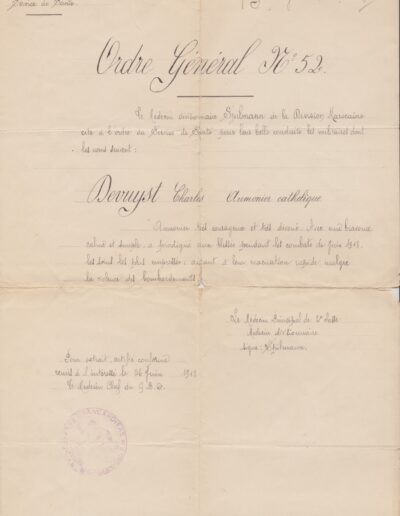

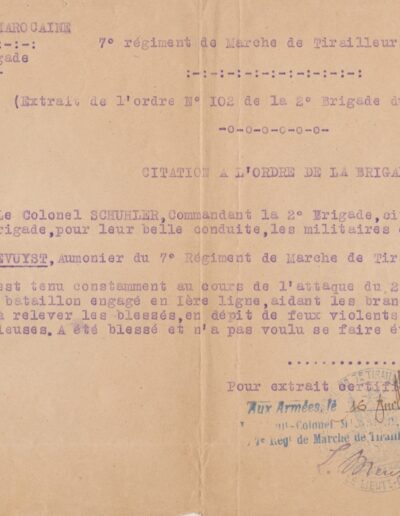

C’est précisément ce qui se produit le 26 avril 1918 alors qu’il est avec le 7e régiment de marche des tirailleurs. Il se tient avec le bataillon à la tête des combats pour soutenir l’offensive britannique sur Villers-Bretonneux. L’offensive générale alliée, qui brise l’ensemble des lignes allemandes, redonne un espoir tant attendu. Son action pour évacuer les blessés lui vaut une blessure, mais il refuse d’être évacué en même temps qu’eux. Elle lui vaut une citation à l’ordre du service de santé, avec son homologue protestant, puis une autre à l’ordre de la brigade pour son action lors des combats de juin 1918. Il ne reste cependant pas et est remplacé le 5 juillet 1918. Il devient aumônier de l’état-major du 235e RAC de la 165e DI et participe aux combats d’août 1918, où il est gazé. Cette action lui vaut une dernière citation, à l’ordre de sa division.

Citations du père Devuyst en 1918 (1918, archives des Fils de la Charité, 2E01/05)

Les stigmates de la guerre

Le père Devuyst est évacué du front le 10 août 1918, lors de la grande offensive générale, après avoir été intoxiqué à l’ypérite (gaz moutarde). Il est immédiatement envoyé à Maisons-Laffite. Ses poumons, gravement abîmés, s’ajoutent à une santé déjà fragilisée par les combats. Il souffre de multiples séquelles et d’un affaiblissement général. Il dépose une demande de pension d’invalidité et est mis en congé de démobilisation le 12 février 1919.

Les médailles comme preuve d’un dévouement sans faille

L’engagement du père Devuyst est attesté par ses nombreuses décorations qui lui furent attribuées après le conflit. Il reçoit notamment la croix de guerre, parée de cinq étoiles correspondant à chacune de ses citations – deux étoiles de bronze, deux d’argent et une de vermeil. Le deux autres croix de guerre présentes dans l’ensemble phaléristique pourraient provenir de sous-officiers ou officiers. Elles auraient pu être données au père Devuyst par des paroissiens ou des anciens camarades de guerre, désireux d’avoir sa bénédiction ou son souvenir, même si le père Devuyst, en raison de ses origines modestes, était plus proche des soldats que des officiers. Il reçoit également la médaille militaire, dont une copie semble remplacer l’originale endommagée. Sa blessure lors du 10 août 1918, qui lui valut une citation, lui permis par ailleurs d’obtenir la médaille des blessés, dont seule une barrette à une étoile subsiste.

Médailles militaires et commémoratives du père Devuyst (1914-1918, archives des Fils de la Charité, n°623)

Le père Devuyst reçoit trois médailles commémoratives qui marquent son engagement durant toute la guerre : la médaille interalliée de la victoire, la médaille de la grande guerre, et la médaille de la bataille de Picardie. La pucelle de la 165e division atteste de la place qu’eut Devuyst dans cette unité.

Aucune photographie ne le représente avec ses médailles, bien qu’il les ait très certainement arborées lors de commémorations. En 1919, alors qu’il accompagnait Louis Méraigny à Lille, les régions traversées en train, théâtres de ses combats, ne semblent pas éveiller de souvenirs douloureux. Il évoquait la guerre avec simplicité, sans chercher à attirer l’attention sur lui.

Après la guerre, le renouveau

Charles Devuyst reprend ses activités ecclésiastiques à Clichy et participe à la fondation des Fils de la Charité aux côtés du père Anizan. Les aumôniers militaires, figures discrètes de la guerre, connaissent depuis le centenaire un regain d’intérêt de la part des historiens. Le parcours du père Devuyst, très mouvant, témoigne des difficultés du quotidien, de la violence du conflit et de la constante réorganisation des unités pour répondre aux pertes humaines massives lors des combats. Cette guerre d’un genre nouveau a décimé une génération d’hommes et laissé de lourdes séquelles physiques et psychologiques aux survivants. Les écrits du père Devuyst ne livrent ni son état d’esprit ni les conséquences psychologiques de la guerre qui l’a durement éprouvé. S’il ne fut pas l’une des « gueules cassées », les atteintes du conflit sur sa santé ont probablement concouru à son décès prématuré en 1931.

Carte du combattant du père Devuyst (1928, archives des Fils de la Charité, 2E01/05)

Bibliographie et sitographie

Albertini Pierre. La France du XIXe siècle. Paris, Hachette supérieur, 2004.

Boniface Xavier. « La figure de l’aumônier militaire en France dans les commémorations du centenaire de la Grande Guerre ». Revue de l’histoire des religions, 3 | 2022, 471-490.

Boniface Xavier. « Hommes de foi dans l’armée de terre ». Terremag, 2023. [https://www.terremag.defense.gouv.fr/histoire/hommes-de-foi-dans-larmee-de-terre]

Marc Bernard. « Les soutanes sous la mitraille. Les prêtres dans le service de santé pendant la Première guerre mondiale. Soutiens et critiques selon les témoins de la presse de l’époque ». Histoire des sciences médicales, tome 37, n°2, 2003.

Mémoires des hommes. « Recherche dans les journaux des Services de santé des Armées ».

[https://www.memoiredeshommes.defense.gouv.fr/conflits-et-operations-2/premiere-guerre-mondiale/journaux-des-unites-engagees-dans-la-premiere-guerre-mondiale/recherche-dans-les-journaux-des-services-de-sante-des-armees]

Musée de l’Armée, Archives départementales du Val-de-Marne. « Les colonies dans la guerre. Documents croisés » [https://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-1914-1918/MA_ADVO-colonies.pdf]

Sources extérieures

Service historique de la défense (Mémoire des hommes) : journaux des marches et opérations.

DE 2021 ZE 2/13 ; 24 N 213/6 ; 26 N 235/8 ; 26 N 235/9 ; 26 N 235/10 ; 26 N 389/10 ; 26 N 465/15 ; 26 N 1045/2

Le service d’archives remercie Arnaud Blondet, professeur certifié d’histoire-géographie, pour nous avoir fourni des informations et références d’images d’archives pour la rédaction de cet article.

0 commentaires